Arte Mentre il Seppellimento di Santa Lucia di Caravaggio è tornato alla Basilica di Santa Lucia al Sepolcro, fino al 7 gennaio a Santa Lucia alla Badia sarà visitabile, a cura di Demetrio Paparoni, "Luce e sangue" del forlivese Nicola Samorì: «Il volto della mia Lucia ricorda un’estasi del Seicento ma è il risultato di una elaborazione dell'intelligenza artificiale». L'aretusea galleria Quadifoglio cura l'evento "Sia Luce Luce fu" mentre Bottaro e Cafà hanno pubblicato il libro "Sui passi di Lucia nella città di Sant’Agata"

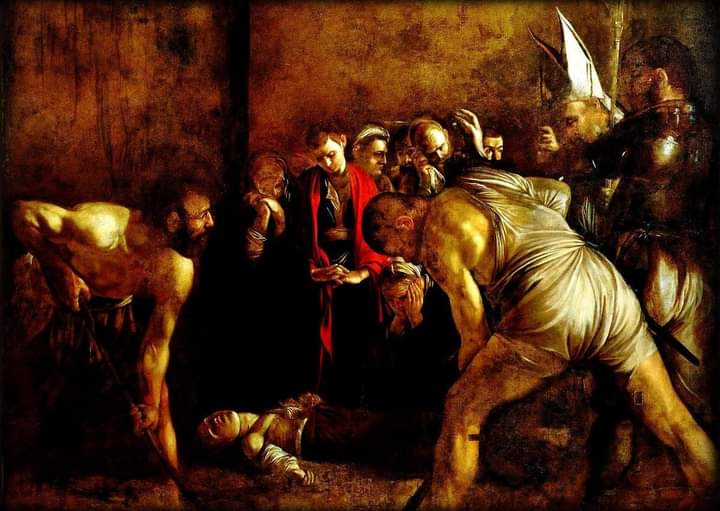

Caravaggio vide la bellezza di Santa Lucia nell’ultimo atto della sua vita terrena, il seppellimento. E Lui, che trasformò un atto dovuto in una straordinaria opera di devozione, possiamo dire che sia stato il sommo maestro di tutti.

Il Seppellimento di Santa Lucia di Caravaggio, conservato alla Basilica di Santa Lucia al Sepolcro di Siracusa

Oggi il Seppellimento di Santa Lucia di Caravaggio è tornato alla sua originaria collocazione, la Basilica di Santa Lucia al Sepolcro di Siracusa ma Ortigia, in questo mese sino ai primi di gennaio, offre una grande occasione di bellezza con “Luce e sangue” di Nicola Samorì. Ancora una volta Lucia induce tutti gli artisti a far sì che arte e devozione si leghino indissolubilmente. La Lucia del pittore forlivese Samorì (olio su pietra di Trani e geodi di calcite, 2023), è tra gli esempi più significativi.

Si tratta di un’iniziativa della Deputazione di Santa Lucia, con il suo illuminato presidente, Giuseppe Piccione che si è rivolto, in onore della patrona, ad uno dei maggiori critici d’arte, Demetrio Paparoni. A Siracusa, nella Chiesa di Santa Lucia alla Badia, fino al 7 gennaio, difatti troviamo “Luce e sangue”, omaggio alla santa siracusana. Lo stesso artista a Napoli, con l’opera “Sangue dei santi”, espone nella Sacrestia di Luca Giordano del Duomo, dal 15 dicembre al 15 gennaio. «Un’occasione di riflessione, dialogo e motivo identitario di appartenenza ad una comunità» dice Piccione. «Legati all’iconografia cristiana o alla mitologia, i soggetti di Samorì non sono mai una mera riproduzione di opere già esistenti – aggiunge in catalogo Paparoni –, la loro riconoscibilità è affidata al modo in cui l’artista riesce a far incarnare un significato all’opera attraverso il suo intervento».

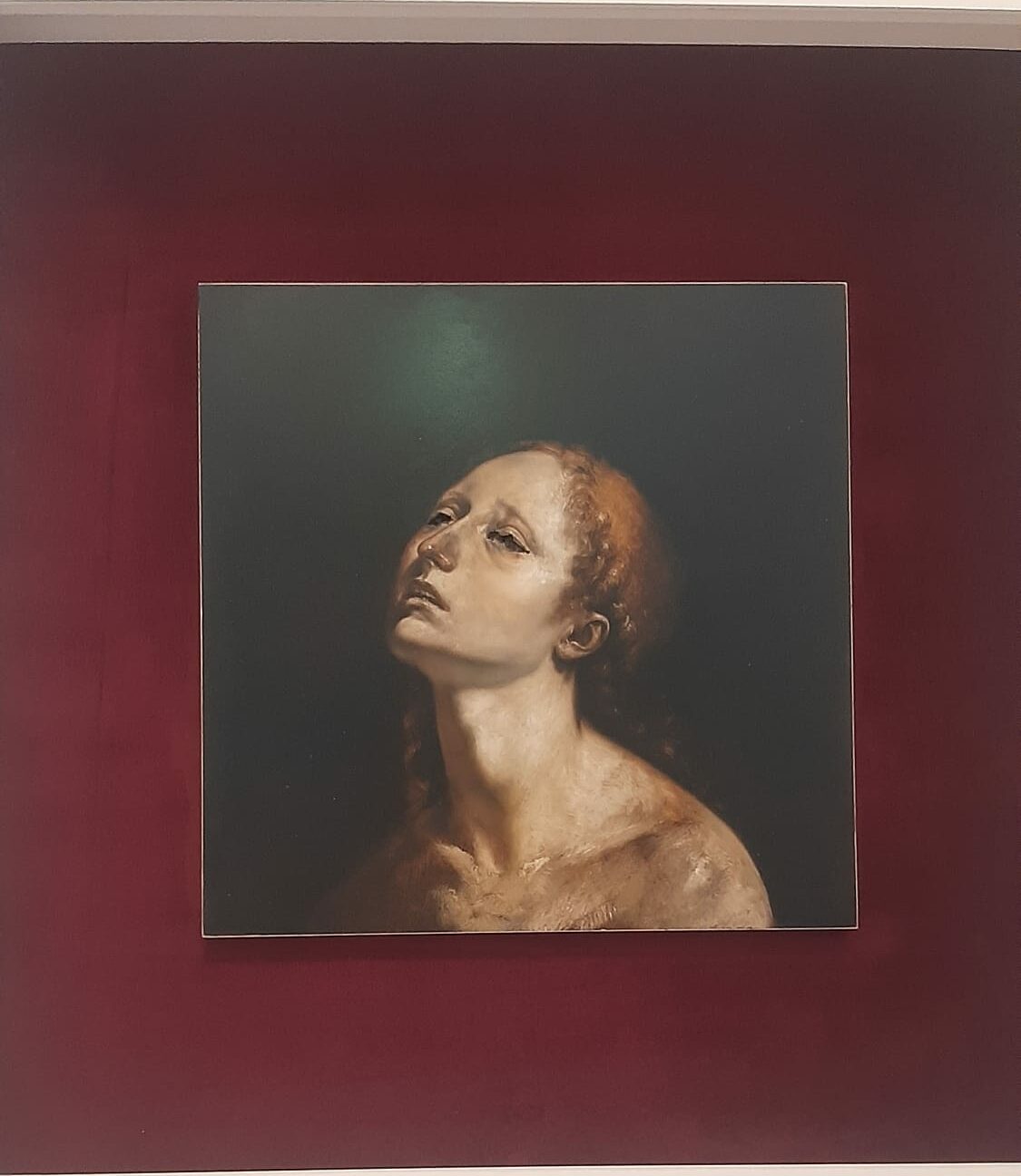

Entrando, dunque, alla Badia troviamo sull’altare il Martirio di Santa Lucia di Deodato Guinaccia (1579), quadro ingiustamente coperto per anni dal Seppellimento di Caravaggio, e sotto questo il commovente capolavoro di Nicola Samorì, un olio su pietra di Trani e geodi di calcite in una dimensione perfetta, 50 per 50 centimentri. Due opere, la prima che narra il martirio della santa nella concezione controriformistica del tardo 500 di Guinaccia e la seconda, di Samorì, che esprime la devozione del contemporaneo. Il volto di Lucia lo vediamo lì, dinanzi a noi, in supplica, leggermente reclinato verso l’alto, e ci commuove.

Chiesa di Santa Lucia alla Badia di Siracusa, in primo piano la Lucia di Nicola Samorì, sullo sfondo il “Martirio di Santa Lucia” di Deodato Guinaccia

E se Guinaccia volle la santa trainata dai buoi, in una moltitudine di volti e sentimenti, Samorì estrapola il volto di Lucia, sottoponendolo al processo del blend dell’intelligenza artificiale. «L’operazione consiste nel sottoporre il volto di Lucia ad una serie di sovrapposizioni di immagini non diversa – puntualizza Samorì stesso – dal modo di fare sintesi di immagini tipico degli artisti dei secoli scorsi, aumentando solo il tasso di imprevedibilità e rapidità nel fondere insieme le informazioni».

“Lucia” di Nicola Samorì

E’ così che la Lucia di Samorì sintetizza il volto di Guinaccia, ma anche il volto della Lucia del seicentesco Jusepe de Ribera, della Santa Cristina di Carlo Dolci e della Dama del mazzolino del Verrocchio e ma anche delle madonne del Parmigianino. «Il volto della mia Lucia – aggiunge Samorì – ricorda un’estasi del Seicento, con il capo verso l’alto, la fronte illuminata, lo sguardo sofferente che cerca il contatto con il divino ma è il risultato di una elaborazione condotta attraverso un programma di intelligenza artificiale, una sintesi di posture barocche che fondono pitture e sculture e disegni in una nuova conformazione anatomica che ne ricorda cento ma che non ne ricalca esattamente nessuna».

L’unicità dell’opera di Samorì si concentra lì, negli occhi, due buchi fatti sulla lastra di pietra a cui l’artista ha collocato i geodi di calcite. Dunque, gli occhi diventano ferita, incarnano il buio millenario esistente ancor prima della nascita di Lucia stessa. «Sono come San Tommaso – aggiunge Samorì -. Quest’opera in questa città, oggi, è il compimento, un momento della mia ricerca su Santa Lucia che nasce 15 anni fa. La cosa interessante su Santa Lucia è la sua insistenza del vedere, gli occhi, la visione. Visione che nella mia opera si nega. Noi dobbiamo avvicinare i nostri occhi all’opera, per scoprire cosa accade. Nel momento in cui abbiamo portato il nostro occhio in corrispondenza della Santa, scorgiamo il maltolto. Qualcosa che non c’è più. I buchi neri, appunto . Se nella pittura antica l’occhio è qualcosa che è rappresentato, nel mio caso gli occhi non ci sono più fisicamente, la ferita oculare coincide con un vuoto naturale all’interno della pietra, una sorta di silenzio nella compattezza del minerale, che i nostri occhi leggono come ferita. Ferita che preesiste alla stessa santa, al concetto di santità stessa perché i geodi sono minerali di milioni di anni fa».

Il dettaglio dell’assenza degli occhi nella “Lucia” di Nicola Samorì

«Una interessante esperienza visiva di immagini costruite sulla luce e con la luce – ha aggiunto Eike Schmidt, direttore della Galleria degli Uffizi in visita per l’occasione a Siracusa –. I buchi neri non sono l’eccezione ma stanno al centro delle galassie. Qui abbiamo due buchi neri che ci portano altrove, ad una visione interiore. Non è solo un quadro, questo di Samorì, ma un’opera che parla di presenza nell’assenza».

Da sinistra Samorì, Schimdt, Paparoni e Piccione

Ogni anno la celebrazione della patrona di Siracusa produce negli artisti e negli studiosi sempre nuove riflessioni e studi. E’ quello che hanno fatto gli artisti Salvatore Canigiula, Giuseppe Forzisi e Giuseppe Pravato con “Sia Luce Luce fu” alla Galleria Quadrifoglio della città aretusea. E’ qui che la fede incontra la sperimentazione di Canigiula, maestro scultore che da tempo piega alla forma materiali diversi come marmo, plexiglass, tubi, assemblandoli e dandone nuovo vigore.

“Lucia”, scultura di Salvatore Canigiula

Come lo stesso accade con le sculture di Forzisi che però a Lucia, questa volta, dedica la purezza della pietra levigata, dalle forme concave che ricordano le conchiglie del mare, le lacrime degli occhi, purezza e lucentezza che si riverbera nella luce della fiammella luciana.

“Lucia”, opera di Pino Forzisi

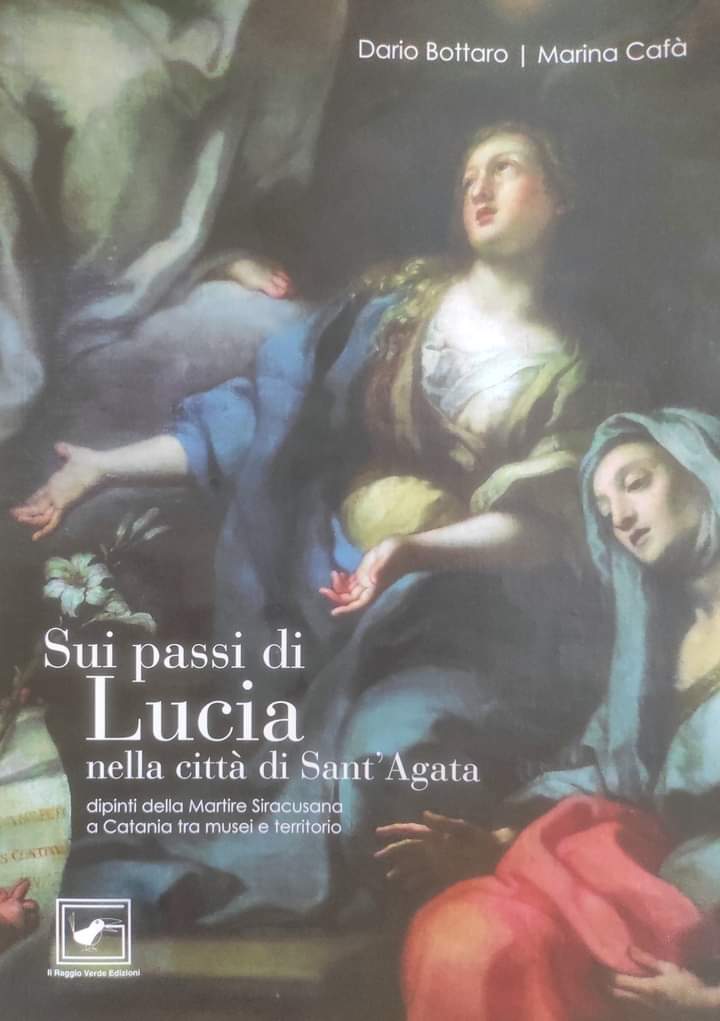

Santa Lucia è oggetto di studi e di approfondimenti continui anche nei lavori di ricercatori come Dario Bottaro, esperto di arte sacra e Marina Cafà, storica dell’arte. Entrambi in questi ultimi mesi hanno pubblicato “Sui passi di Lucia nella città di Sant’Agata, dipinti della martire siracusana a Catania tra musei e territorio” (Raggio verde edizioni, ottobre 2023).

La Santa Lucia di Gramignani Arezzi, 1784, conservata al Museo Diocesano di Catania

Una accurata e documentata descrizione dei dipinti custoditi a Catania, il cui tema racchiude l’incontro tra Lucia ed Agata. Il testo che raccoglie quindi studi ed analisi su opere conservate nei maggiori siti catanesi, come la Cattedrale, il Museo Diocesano, il Museo Civico di Castello Ursino nonché sei chiese del centro storico, presenta in maniera innovativa il racconto di un viaggio culturale – come scrive in prefazione Carmela Cappa, storica dell’arte della soprintendenza dei BB.CC. AA. di Catania. Un testo che permette di conoscere storia e cultura di due città, come Catania e Siracusa, ma anche come la devozione si sia fatta arte nei secoli.

Santa Lucia, Museo Civico Castello Ursino di Catania

Bibliografia

Nicola Samorì, Luce e Sangue, a cura di Demetrio Paparoni, Deputazione Cappella di Santa Lucia di Siracusa e Kairòs (2023).

Dario Bottaro, Marina Cafà, “Sui passi di Lucia nella città di Sant’Agata, dipinti della Martire Siracusana a Catania tra musei e territorio”, il Raggio Verde edizioni, ottobre 2023

Commenti